农历,又称阴历,是我国传统历法之一,历史悠久,源远流长。然而,为何我们称其为“老历”呢?下面,就让我们一探究竟,揭秘农历的起源与演变。

农历的起源

据史书记载,农历最早可以追溯到公元前2637年的夏朝。当时的历法主要是以月亮的圆缺为周期,每19个朔望月(即29.53天)为一个回归年,这种历法称为“十九年七闰月”的阴阳合历。由于夏朝时期生产力水平较低,历法主要是以天文观测为主,因此农历的形成与我国古代天文学有着密切的联系。

农历的演变

到了商朝时期,农历开始逐渐完善。商朝的历法将一年分为12个月,每个月30天,全年共360天,闰月放在农历的最后一个月。这种历法被称为“殷历”,是农历发展过程中的一个重要阶段。

周朝时期,农历又进行了改进。为了使农历与太阳年的长度更加接近,古人提出了“十九年七闰月”的规则,即在19个回归年中插入7个闰月,使农历年的平均长度为365.2422天,与太阳年长度相差无几。这一改进使得农历更加准确地反映了季节变化,为农业生产提供了依据。

汉代以后,农历得到了进一步的发展。汉武帝时期,设立了太初历,规定一年为365.2425天,与现行公历相近。太初历还对农历的月份、节气、干支等进行了一系列的调整,使其更加科学合理。

农历的特点

农历具有以下特点:

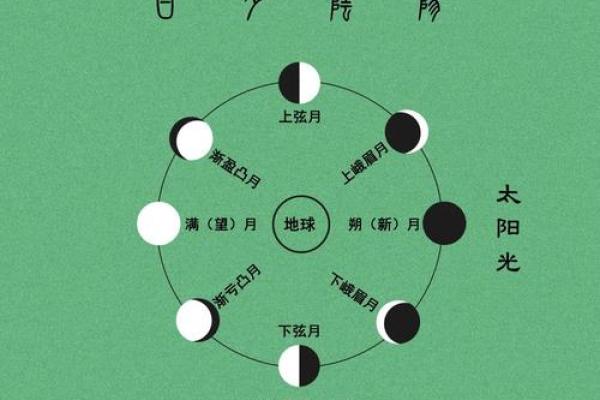

1. 以月亮的圆缺为周期,以朔望月为基本单位;

2. 结合了太阳年和月亮年的周期,形成阴阳合历;

3. 节气划分清晰,反映了季节变化;

4. 干支纪年,历史悠久,独具特色。

农历的传承与发展

虽然现代社会普遍采用公历,但农历在我国仍然有着广泛的群众基础。春节期间的拜年、中秋节的赏月、端午节的赛龙舟等传统习俗,都离不开农历。同时,农历在农业生产、天文研究等领域仍然发挥着重要作用。

农历是我国传统文化的瑰宝,它的起源与发展,承载着中华民族丰富的历史与文化。让我们共同传承与弘扬这一独特的历法,感受古人的智慧与勤劳。