风水一词,源远流长,是中国古代文化中一项极具特色的学问。它不仅涉及环境与自然的和谐共生,更是人类与天地宇宙相互作用的智慧结晶。风水的概念和应用广泛影响着中国历史、文化乃至日常生活。从最早的风水理论诞生到它在现代社会的延续与发展,风水的根源可以追溯到几千年前。本文将详细探讨风水一词的起源和历史渊源,帮助读者更好地理解这一古老学问。

风水的早期发展

风水作为一种学问,最早出现在中国的西周时期。当时的“风”和“水”并非现代意义上的自然元素,而是象征自然力量与天地变化的能量。最早的风水学说并没有系统性,而是通过对地形、气候的观察,逐渐积累了人类对环境影响的认识。西周时期的“葬地风水”实践,体现了人们对风水的初步认识。墓地选址的讲究,主要考虑气候、地势和方位等因素,以便死者能够安息,子孙后代能够获得繁荣。

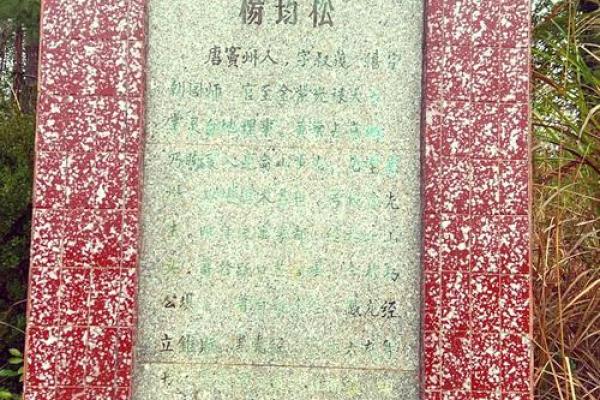

风水学的成熟与流派

随着时间的推移,风水学逐渐发展成熟,并形成了不同的流派。到了唐宋时期,风水理论开始成为一门独立的学科,许多风水大师开始系统化整理并传授这门学问。这一时期的风水学不仅应用于选墓,更开始涉及到住宅、城市规划、建筑设计等方面。尤其是在宋代,风水学的发展达到了一个高峰,许多经典的风水书籍相继问世,其中《青囊书》和《地理真原》是其中最具代表性的著作。

风水与社会文化的紧密关系

风水不仅仅是一门学问,它与中国的社会文化息息相关。它影响着人们的婚姻、健康、事业、财富等各个方面。在中国传统社会中,风水理论深深根植于人们的信仰和日常生活中。无论是帝王之家还是平民百姓,都会根据风水来选择合适的住宅,甚至是职业的选择。风水不仅仅是科学的实践,它还承载着中国传统文化中的阴阳五行、天地人和等哲学思想。因此,风水的影响在中国历史中渗透得深远且广泛。

风水作为古代智慧的结晶,历经千年,依旧在现代社会中焕发着活力。无论是传统的风水仪式,还是现代建筑的风水考量,都离不开风水对环境和人类生活的深刻影响。风水不仅仅是一个历史名词,它是一种文化,一种思想,是人类与自然和谐共生的哲学追求。